LA STORIA

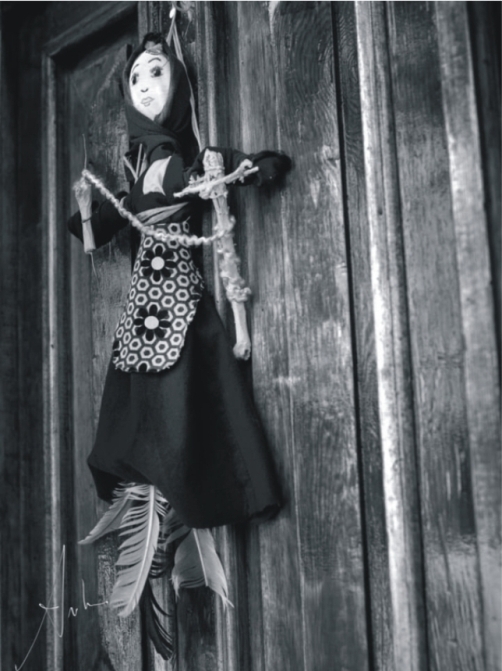

Siamo tra gli anni 250-251 e Catania era sotto la dominazione romana che perseguitava barbaramente chiunque professasse il cristianesimo. Il proconsole Tiberio Claudio Quinziano giunto in città con l’intento di ordinare a tutti i fedeli di abiurare pubblicamente il loro Credo, s’invaghì di Agata, una bella giovinetta appartenente a una nobile famiglia catanese di religione cristiana che riuscì a fuggire però a Palermo. Quinziano la fece cercare e scovatola, la fece riportare a Catania.

È più probabile che in realtà le mire del proconsole puntassero più alla confisca dei beni appartenenti alla facoltosa famiglia di Agata.

Comunque, saputa della sua consacrazione, le ordinò di ripudiare la sua fede e adorare gli dei pagani.

La donna rifiutò e fu affidata per un mese alla custodia rieducativa della cortigiana Afrodisia, per sottometterla alle sue voglie con violenze psicologiche, allettamenti e minacce.

Fu tutto inutile! Trascorso tale periodo la giovane fu tradotta al cospetto di Quinziano.

La tradizione ha tramandato i dialoghi tra il proconsole e la santa: “Le sofferenze che mi infliggerai saranno di breve durata, e non attendo altro che sperimentarle perché così come il grano non può essere conservato in granaio se prima il suo guscio non viene aspramente stritolato e ridotto in frantumi, allo stesso modo la mia anima non potrà entrare in paradiso se prima non farai minutamente dilaniare il mio corpo dai tuoi carnefici”. Da cui si evince la capacità della giovane di tenere testa a chi la stava giudicando con argomentazioni erudite.

Quinziano umiliato, dopo un processo burla, la condannò al carcere e alle violenze con l’intento di spezzare la resistenza della giovinetta. Fustigata, legata sull’“eculeo”, antico strumento di tortura a forma di cavalletto, quindi allungata con funi con conseguenti slogatura delle caviglie e dei polsi, e sottoposta finanche al feroce strappo delle mammelle mediante tenaglie. Mammelle che le ricrebbero prodigiosamente durante la notte grazie all’intervento di San Pietro.

Non contento di ciò la condannò all’ultima delle torture: un letto di tizzoni ardenti. Anche qui, si racconta, ci fu l’intervento divino: il corpo di Agata veniva martoriato dal fuoco, mentre il velo rosso, simbolo della sua consacrazione a Dio, non bruciava.

Agata morì in carcere il 5 febbraio 251 dando la vita nella fedeltà al Vangelo e mostrando fino all’ultimo suo respiro la vittoria di una fede incrollabile.

Il suo corpo venne imbalsamato e avvolto nel suo velo rosso.

Il 5 febbraio 252 i catanesi prelevano dalla tomba questo suo velo rosso, simbolo della purezza consacrata della donna, e lo porsero davanti alla lava che minacciava la città di Catania. La colata ebbe fine! Questo successe tantissime altre volte! Anche nel 1576, quando a Catania imperava la peste le reliquie furono portate lungo le vie della città e, giunte agli ospedali dove erano ricoverati gli appestati, questi miracolosamente guarirono e finirono i contagi. Per questi prodigi miracolosi, Agata fu proclamata santa.

Le sue reliquie furono anche trafugate e portate a Costantinopoli nel 1040.

Ma nel 1126 furono riconsegnate al vescovo di Catania Maurizio nel castello di Aci, e il 17 agosto 1126, rientrarono definitivamente nella Cattedrale di Sant’Agata, dove vengono tutt’oggi conservate in parte all’interno del prezioso mezzobusto in argento (una porzione del cranio, del torace e alcuni organi interni) e in parte dentro lo scrigno, anch’esso d’argento (braccia e mani, femori, gambe e piedi, la mammella e il velo).

LA FESTA

La famosa festa di Sant’Agata, patrona della città di Catania, ritenuta la terza festa religiosa più importante al mondo dopo la Settimana Santa di Siviglia e la Festa del Corpus Domini di Guzco in Perù, e inserita nella lista mondiale dei “Beni Etno-Antropologici Patrimonio dell’Umanità”, viene celebrata ogni anno dal 3 al 5 febbraio e richiama nella città siciliana quasi un milione di persone tra devoti e curiosi. Festa, misto di devozione e di folklore, in cui per quei giorni l’intera cittadinanza mette da parte ogni cosa per concentrarsi su di essa.

Il primo giorno, il 3 febbraio, è riservato all’“offerta delle candele”, suggestiva processione per la raccolta della cera, che va dalla “Chiesa della Calcarella”, dove i fedeli venerano la fornace dalla quale la martire uscì illesa, per arrivare fino alla Cattedrale. La tradizionale sfilata delle “candelore”, grossi ceri rappresentativi delle corporazioni o dei mestieri. Grosse e imponenti costruzioni scolpite, dorate in superficie e rivestite con decorazioni artigianali, puttini in legno dorato, santi e scene del martirio, fiori e bandiere. Le candelore, piccole “vare”, portate rigorosamente “a spalla” dai fedeli, un tempo, quando mancava l’illuminazione elettrica, avevano la funzione di illuminare il passo.

Le candelore sfilano sempre nello stesso ordine.

Ad aprire la processione è il piccolo cero di “Monsignor Ventimiglia”, chiamato affettuosamente dai catanesi: “a nicaredda” (la piccina), per via dell’esiguo peso (solo 200Kg.). Segue il grande “Cereo Rinoti” realizzato nei primi dell’Ottocento, che rappresenta gli abitanti del quartiere di San Giuseppe La Rena.

A questo fa seguito quello in stile gotico-veneziano dei giardinieri e dei fiorai: “la regina”.

Viene quindi quello dei pescivendoli, in stile tardo-barocco con fregi di Santi e piccoli pesci e per via del suo passo veloce, fa guadagnare alla candelora il soprannome di “bersagliera”.

Il cero dei fruttivendoli dal passo elegante soprannominato la “signorina”.

Quindi “i chianchieri” (i macellai), torre a quattro ordini quello dei macellai.

Dopo troviamo il Cereo Pizzicagnoli, in stile liberty, meglio chiamato “‘A fummaggiara” (la bottegaia).

Morigerata e senza scenografie è la candelora settecentesca dei pastai, “a piciridda” (la piccolina)

Quella dei panettieri, la più pesante di tutte, ornata con grandi angeli, chiamata la “mamma”.

Chiude la processione il Cereo Circolo Cittadino Sant’Agata, “‘a cannalora di Sant’Aita”, introdotta dal cardinale Dusmet.

In passato le candelore sono arrivate a essere anche state anche in numero di 28: esistevano anche quelle dei calzolai, dei confettieri, dei muratori.

La prima giornata si conclude in serata con un spettacolare gioco pirotecnici in piazza Duomo.

Il 4 febbraio è il giorno più emozionante, perché segna il primo incontro della città con la santa Patrona. Al grido di “Tutti devoti” i fedeli ammassano le vie cittadine al seguito del “fercolo” che contiene le reliquie della Santa.

Al mattino la Santa esce dalla sua “cameretta” dove è custodita tutto l’anno e di fatto dopo la cerimonia eucaristica, viene consegnata ai catanesi.

È come respirare una particolare atmosfera, come rivedere un familiare che manca da un anno. È una fortissima emozione accompagnata da grida di saluto.

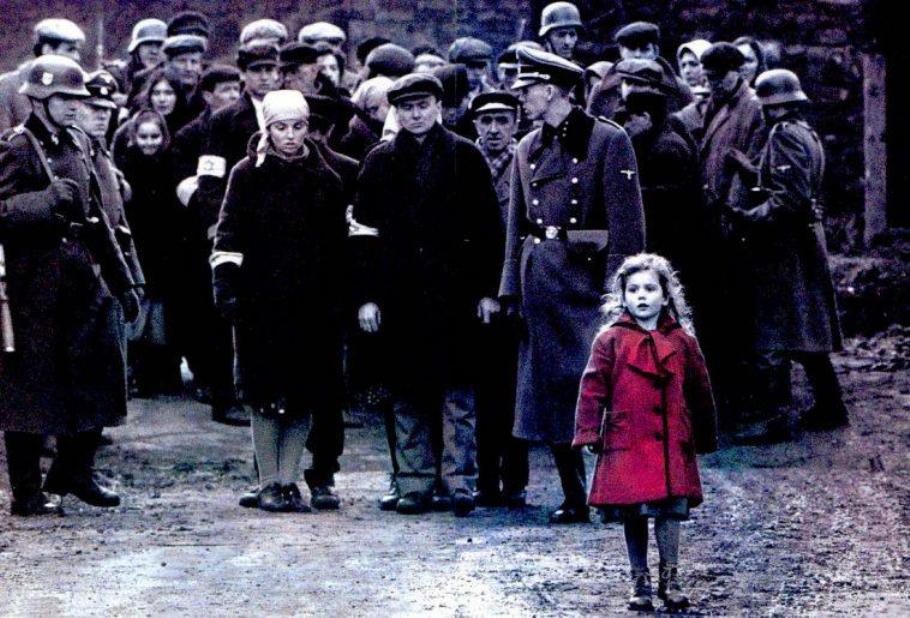

Già dalle prime ore dell’alba le strade della città si popolano di devoti che indossano il tradizionale “sacco” (un camice votivo di tela bianca lungo fino alla caviglia e stretto in vita da un cordoncino), un berretto di velluto nero, guanti bianchi e sventolano un fazzoletto anch’ esso bianco stirato a fitte pieghe. Questa divisa rappresenta l’abbigliamento notturno che i catanesi indossavano quando, il 17 agosto 1126, corsero incontro alle reliquie che i due soldati della guardia imperiale bizantina, Gisliberto e Goselmo, riportarono da Costantinopoli.

Tale data di ogni anno viene celebrata la festa di mezz’agosto che ricorda solennemente il ritorno delle Sacre Reliquie in città.

Tre differenti chiavi, ognuna custodita da una persona diversa (tesoriere, cerimoniere e priore del capitolo) sono necessarie per aprire il cancello di ferro messo a protezione delle reliquie conservate nella Cattedrale. Dopo che la terza chiave leva l’ultima mandata al cancello della cameretta in cui è custodito il Busto, e il sacello viene aperto, il viso gioioso e sereno di Sant’Agata appare agli occhi dei fedeli impazienti di rivederla. Scintillante di oro e di gemme preziose, il busto, foderato di velluto rosso, viene quindi issato sul fercolo d’argento rinascimentale assieme al prezioso scrigno. Una messa solenne celebrata dall’arcivescovo precede l’inizio della processione che quindi ha inizio al grido di “Tutti devoti”.

Il “giro” della Santa per le vie cittadine dura l’intera giornata. Il fercolo attraversa i luoghi del martirio ripercorrendo gli avvenimenti della “santuzza”, che si intrecciano con la storia della città. Un percorso fatto tutto velocemente come voler evitare alla Santa il ricordo della sua triste fine. Una sosta viene fatta alla “marina” in ricordo del momento di quando, impotenti e addolorati, i catanesi videro partire le reliquie della santa per Costantinopoli. Un’altra viene fatta alla colonna della peste, che ricorda il miracolo compiuto dalla Santa nel 1576, quando la città fu risparmiata dall’epidemia. I fedeli in più di quattromila trainano la pesante macchina. Tutti rigorosamente indossando il sacco votivo trascinano a ritmo cadenzato e senza sosta, tra la folla, il pesante fercolo gridando “cittadini, viva Sant’Agata”, un’acclamazione che vuole anche significare che la Santa tra loro è viva. Il “giro” si conclude a notte fonda quando il fercolo ritorna in Cattedrale.

Il 5 e ultimo giorno della spettacolare festa sul fercolo, i garofani rossi del giorno precedente (simbolo del martirio della Santa) vengono sostituiti da quelli bianchi (simboleggianti la purezza). Nella tarda mattinata, nella Cattedrale in maniera solenne dall’Arcivescovo viene celebrato il “pontificale”. Mentre al tramonto inizia la seconda parte della processione che si snoda per le vie del centro di Catania, attraversando anche il “Borgo”. Il momento più atteso è il passaggio per la via di San Giuliano, che per la pendenza della strada tutta in salita, è il punto più pericoloso della processione. Esso rappresenta una prova di coraggio per i fedeli un ostacolo da superare. E a seconda di come lo si supera sarà un buono o un cattivo auspicio per l’intero anno.

A notte fonda superlativi fuochi d’artificio segneranno la chiusura dei festeggiamenti.

Quando i catanesi riconsegnano alla sua “cameretta” in Cattedrale il reliquiario e lo scrigno, la stanchezza la fa da padrona, la voce è quasi inesistente, ma c’è viva la soddisfazione di aver portato in trionfo la Santa per le vie della sua Catania che ripaga di quelle fatiche e riempie gli animi di gioia. Bisognerà attendere un altro anno per poter vedere nuovamente sorridere il viso della Santa, martire per la salvezza della Fede in Cristo e anche della stessa Catania.

LA FESTA OGGI 3 FEBBRAIO 2021

Purtroppo, causa emergenza Covid, alla luce delle attuali disposizioni delle competenti autorità, le celebrazioni in onore della patrona per quest’anno saranno limitate solamente ai momenti religiosi che peraltro si svolgeranno in sicurezza e in modo ristretto.

L’Arcivescovo, Monsignor Salvatore Gristina, rivolgendosi alle associazioni agatine, ha recitato: “Sappiamo che ci troviamo in un contesto speciale. Dal punto di vista interiore nulla potrà cambiare, l’amore e la devozione resteranno immutati, anzi questa privazione degli aspetti esterni sarà un’occasione di crescita nella devozione e dovrà rafforzare il nostro amore per la Santa Patrona”.

La festa per quest’anno sarà nei cuori dei fedeli che continueranno ugualmente a vestire il tradizionale bianco camice votivo, il “sacco”, e pregheranno a casa perché la Santa faccia terminare al più presto questa pandemia.